Vi porto con me nella quiete di una chiesa molto cara ai genovesi: il Santuario Nostra di Loreto si staglia contro l’azzurro del cielo e si erge maestoso sulla Piazza di Oregina.

È una chiesa ampia e vasta, la sua edificazione risale agli inizi del ‘600 e venne realizzata nel luogo dove pochi anni prima era stata costruita una piccola cappella fondata da alcuni monaci.

Il Santuario fu arricchito da molte diverse opere e abbellito grazie alla generosità di molti benefattori.

E sebbene non tutto sia come era in origine Nostra Signora di Loreto resta una chiesa splendida e molto suggestiva.

Un santuario, una città, la sua storia.

Andiamo così ai tempestosi giorni del 1746 quando in città infuriano i combattimenti contro l’invasore austriaco.

È il 9 Dicembre e Genova è in tumulto: al Santuario si trova un religioso, il suo nome è Candido Giusso e prega per la salvezza di Genova e del suo convento.

Scende la notte e, narrano le cronache, accade un fatto straordinario.

Padre Giusso apre la finestra e vede la luna e poi tra le nuvole gli appare la figura dell’Immacolata Concezione con la serpe ai suoi piedi, poco distante, in ginocchio e in devota preghiera, c’è Santa Caterina da Genova.

E Padre Giusso continua a pregare, quell’apparizione dura piuttosto a lungo.

Il giorno successivo segna un punto di svolta per la città: è il 10 Dicembre 1746, sono i tempi del Balilla e di molti altri eroi che portano a termine la sconfitta e la cacciata degli austriaci.

Il Senato, giunto a conoscenza dell’apparizione, stabilisce così che poi si debba sempre rendere grazie alla Madonna per aver salvato Genova dal nemico.

Si decide così che ogni anno, il 10 Dicembre, le autorità si recheranno in pellegrinaggio al Santuario.

E là, sulla facciata, è dipinta la scena di quell’apparizione.

Padre Candido qui riposa, nel silenzio della sua chiesa.

Ogni anno così i fedeli si recavano il processione al Santuario, questo accadde fino al 1810 quando un decreto napoleonico stabilì la soppressione degli ordini religiosi e il Santuario venne chiuso per poi riaprire tre anni dopo.

Sull’altare, con questa grazia, è posta la statua della Madonna di Loreto.

Trascorsero poi altri anni e giunse il tempo di diversi furori.

È il 10 Dicembre 1847 e ad infiammare i cuori dei genovesi è un prode ragazzo indomito e valoroso: il suo nome è Goffredo Mameli.

Goffredo Mameli, olio su tela di Domenico Induno

Opera conservata all’Istituto Mazziniano – Museo del Risorgimento di Genova

Sono trascorsi 101 anni dal giorno dell’apparizione e il corteo che salirà al Santuario è straordinario ed eccezionale, questo evento passerà alla storia e non verrà dimenticato.

E ci sono 35.000 persone e sventolano le bandiere e battono i cuori e forte si leva un canto: è il Canto degli Italiani scritto da Mameli su musiche di Michele Novaro.

È il nostro inno nazionale, cantato per la prima volta nelle strade di Genova: così si rinnova il ringraziamento a Maria e al tempo stesso si riafferma il desiderio degli italiani di essere una sola nazione.

Guidati da Mameli i patrioti cantano con l’intensità del loro amor patrio, di quel 10 Dicembre scrissi già tempo fa in questo articolo.

I patrioti salgono su per le creuze ripide di Genova e intonano quelle parole che anche noi conosciamo.

Questa scala che conduce al Santuario è denominata Scalinata Canto degli Italiani.

E poi immaginate quei valorosi mentre giungono in questo luogo che è anche uno straordinario punto panoramico: dalla Piazza di Oregina si vedono Genova, il suo porto e i suoi tetti, quell’orizzonte infinito come gli ideali di Goffredo Mameli.

È un luogo dalle molte suggestioni e se verrete a Genova vi invito a scoprirne la bellezza.

È una chiesa ampia e luminosa, cosi suggestiva e densa di storia di Genova e della nostra nazione.

Qui riposa anche un valente artista, lo scultore Bartolomeo Carrega.

E tra queste mura dorme il suo sonno eterno il patriota Alessandro De Stefanis, protagonista dei moti genovesi contro il governo sabaudo.

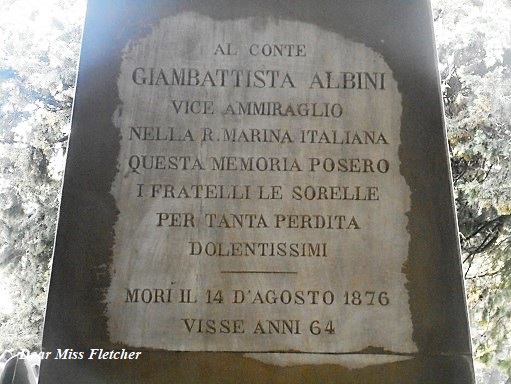

L’epigrafe sulla sua tomba ci ricorda il suo valore e il suo coraggio.

Qui, nella bella chiesa di Oregina potrete ammirare un dipinto di Giovanni Maria delle Piane, detto il Molinaretto, artista vissuto tra il 1660 e 1745.

È l’Angelo Custode che così lieve si libra nell’aria, ho una particolare predilezione per questo quadro.

Vi è anche un quadro del pittore seicentesco Giovanni Andrea Carlone: questo è San Giuseppe con Gesù fanciullo.

E dolce è lo sguardo della Madonna di Loreto posta sull’altare.

Questa statua un tempo era collocata all’interno di una piccola costruzione situata davanti all’altare al centro della navata ed edificata ad imitazione della casa di Nazareth, questa piccola cappella fu poi rimossa negli anni ‘20.

Armoniosa è la grazia di certe figure che ammirate in questa chiesa, statue di santi sono collocate nelle nicchie sulle pareti laterali.

Il sole attraversa le vetrate e così ravviva i colori.

In questo luogo di fede così legato alla storia di Genova e alla fede autentica dei genovesi.

Questa è la bellezza di Nostra Signora di Loreto, il Santuario dei patrioti.

Come speso accade, la scultura ora presente è una copia dell’originale della quale rispetta la grazia e le fattezze.

Come speso accade, la scultura ora presente è una copia dell’originale della quale rispetta la grazia e le fattezze.